2025.10

営業DXから始まった食品添加物メーカーの挑戦

切れ目のない改革で売上も社員数もアップ

神戸化成株式会社

神戸化成株式会社

専務取締役 村川 武司 氏

ライフスタイルの多様化は食へのニーズの多様化をもたらし、それに伴い食品の外観や機能を改善する添加物も日々進化を遂げている。1978年創業の神戸化成は天然色素から作られる着色料の開発に強みを持ち、近年は業績と人材採用の双方で好調ぶりを見せる。それを陰で支えるDXについて、改革を主導してきた専務取締役の村川氏に伺った。

非効率な営業スタイルへの疑問

父である代表の後継候補として、約10年前に神戸化成に入社した村川氏。もともとIT畑を歩んできたわけではなく、パソコン操作にも弱い方だったという。そんな村川氏がデジタルに傾倒する契機を与えたのは、日々の営業活動の中で感じていた効率の悪さだった。

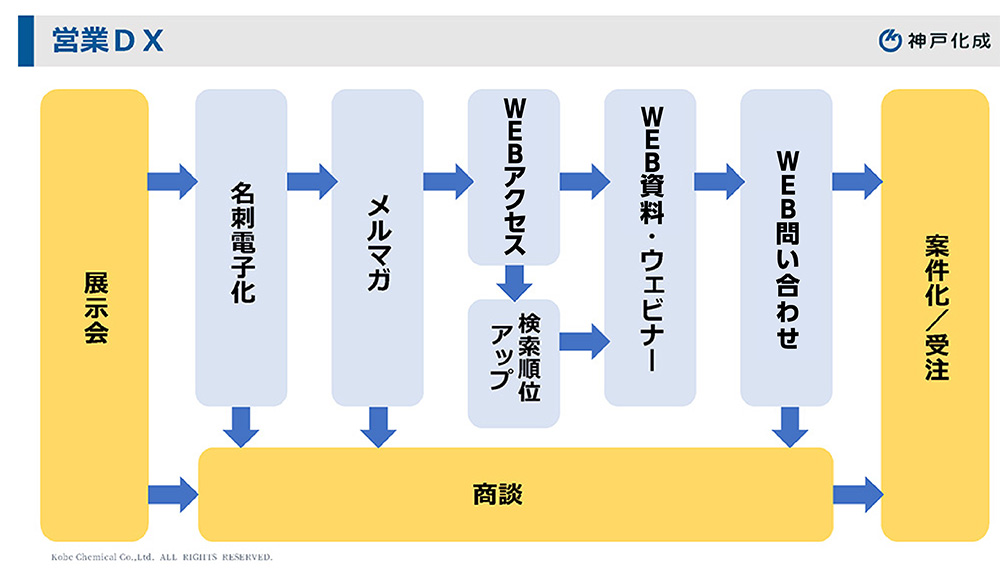

「コストをかけて展示会に出展し、来場者と名刺交換しても、その後の商談で先方が興味を示さなければそこで関係が途切れていました。この一方通行の営業スタイルを脱却し、何らかの方法で接点を持ち続けることができないか、と考えるようになりました」。

獲得した見込み顧客を売上に結びつけるため、村川氏はメルマガを活用した新規獲得フローを構築。交換した名刺の電子化からメルマガ配信、WEBサイトへの誘導、商談獲得まで、マーケティングオートメーションも取り入れて効率的に運用する仕組みを築き上げた。ここから、切れ目なく続くDXにより同社の事業環境は大きな変貌を遂げる。

バックオフィス業務への展開

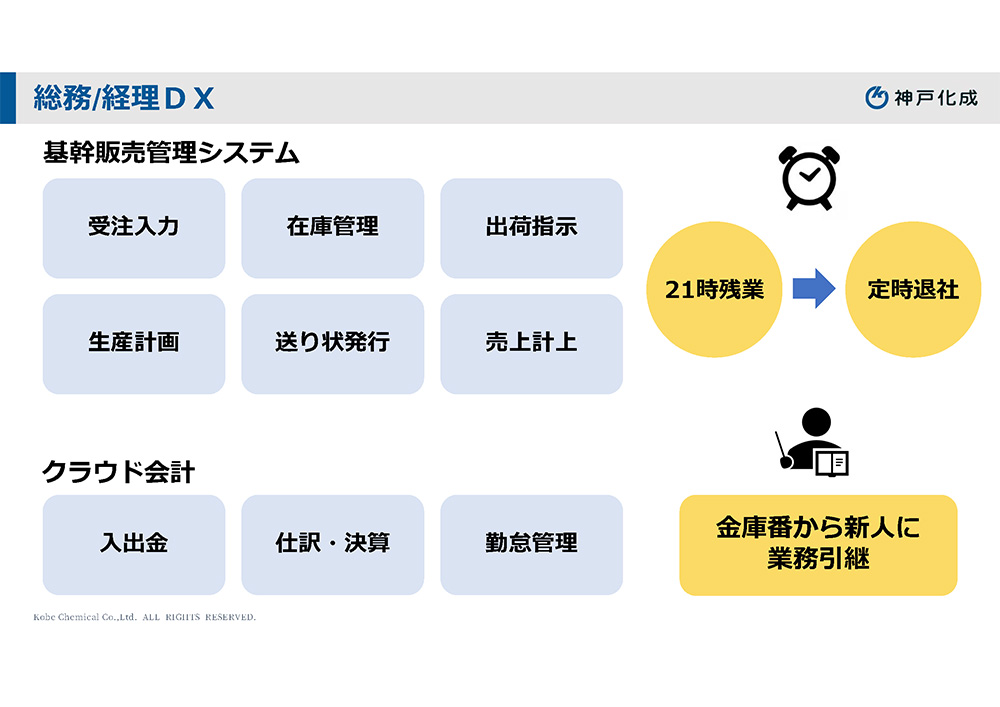

次に村川氏が目を付けたのは受注管理と在庫管理だった。当時は得意先からFAXで届いた注文を社員がエクセルに入力。在庫管理には、現在ではあまり使われなくなったデータ管理ソフトを利用していた。「当時の売上規模を考えると、その業務フローではいくら時間をかけても終わらないのは明白でした。実際、繁忙期には深夜12時頃まで社員が残っていることも頻繁にありました」と村川氏は振り返る。

この状況を打開すべく、同社は補助金を活用して販売管理システムを新たに導入。受注入力から在庫管理、出荷指示、生産計画、売上計上までシステムで一括管理する体制を整えたことで、残業もほぼ解消された。

「『ITツール』と名の付くものは10個ほど導入したと思います」と語る村川氏は、さらに会計管理や勤怠管理などもクラウド化。社内コミュニケーション用にグループウェアなどの活用も進め、社内業務は次々にIT化されていった。

より高度なDXへの挑戦

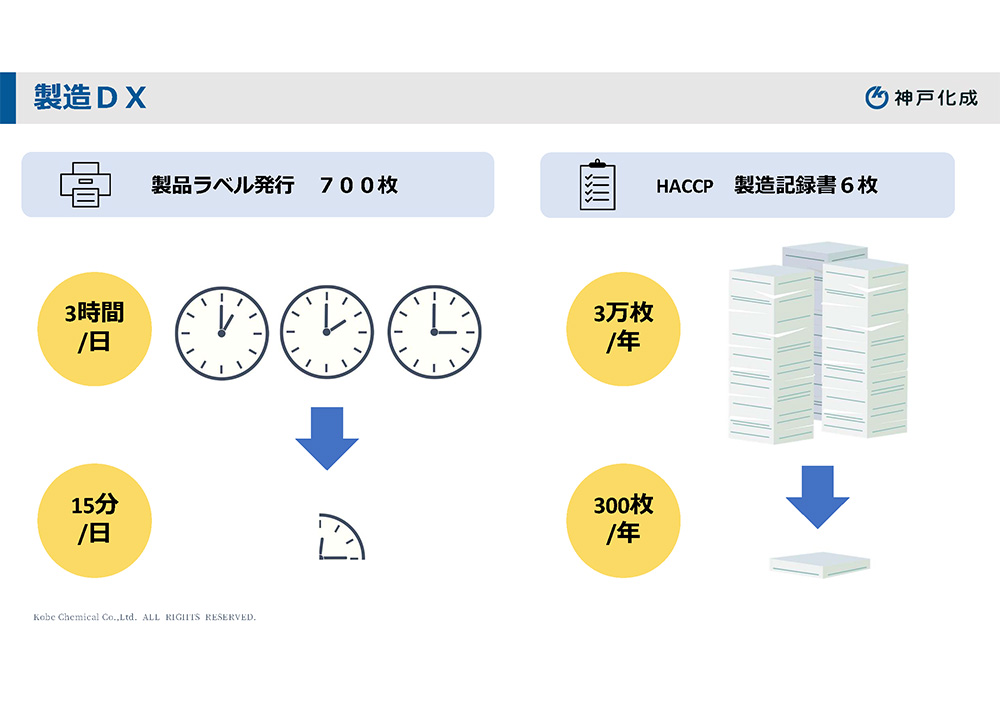

大胆なデジタル改革で業務環境の進化が続く神戸化成。徐々にその手法も高度化していく。その特筆すべき事例のひとつがRPA※の導入だ。同社の業務フローの中には、製品の出荷のための「ラベル印刷」の工程がある。従来は人の手で必要事項の入力からプリントまで行っていたが、これをRPAで自動化したという。

「製品が300種類ほどある中で、このラベル印刷の作業に毎日3時間ほど、忙しい時期なら6〜7時間くらい取られていたと思います。ラベルには出荷日や消費期限、ロット番号などが印字されるので、ミスも許されません。これを、基幹システムから必要なデータを引っ張ってきて、プリントまで自動的に完了するようにしました」と村川氏。この結果、ラベルに関して人が動く時間は1日15分程度に短縮された。

また、製造工程で必要になるHACCP(ハサップ)のための製造記録書には、年間約30,000枚の紙を使用していた。これをアプリ化することで300枚に削減することに成功。既存ツールの導入にとどまらず、自社に最適なツールを開発する動きも定着しつつある。

※RPA(Robotic Process Automation)

人間がパソコン上で行う繰り返しの定型作業を自動化する技術のことである。

AI活用で進化し続ける企業へ

現在、村川氏が力を注ぐのがAIの活用だ。「2026年の春頃から、業務にAIエージェントを取り入れる動きが一気に加速する」という予測のもと、同社でもAIの社内業務への適用を模索中だ。その一環として昨年チャレンジしたのが、製品の納入に必要な仕様書の自動作成だ。「新しいお客様と取引を始める際、原料などの詳細を記載した仕様書の提出が求められます。そのフォーマットがお客様ごとに異なるため、社員がエクセルに手作業で打ち込んで作成してきました」。

仕様書を1枚作成するのに必要な時間は約2時間。試算したところ、年間で約900時間をその作業に要していることがわかった。そこで同社は神戸市中小企業DX推進支援補助金を活用し、自社の元データから自動で転記するAIシステムの構築を進めている。

「転記元と転記先の項目をAIが判別して、自動で転記するプログラムを外部のベンダーと一緒に開発していますが、まだ実用できるレベルには達していません。しかし、開発の過程で学べたこともたくさんあります」と語る村川氏は、今後の構想を次のように語った。「これまでに取り入れてきたデジタルツールやソフトウェアをAIで一気に同期させることで、業務環境が劇的に進化すると考えています。その環境に慣れるため、社員にもリスキリングの機会を提供する予定です」。

村川氏のリーダーシップで切れ目なく進めてきた神戸化成のDX。社内業務の効率化は顧客対応のスピードやクオリティの改善につながり、それが新規顧客を呼び込む強みとなっている。働きやすい職場は人材獲得における優位性となり、目標どおりの新卒採用を毎年続けている。そして、若手社員のフレッシュな活躍がさらなる顧客獲得につながる好循環を生んでいる。

「常に10個くらい並行して業務改善の施策を走らせている」という村川氏の改革は、今後も途切れることなく続く。その姿勢と、試行錯誤の結果を着実に経営改善につなげる仕組みづくりは、多くの企業が参考にすべきモデルと言えるだろう。

アドバイス

この先、AIによる企業の経営スタイルの変革は避けられず、弊社でもAIをはじめとするデジタル技術への苦手意識をなくすよう警鐘を鳴らしています。DXに取り組む上で重要なのは「アウトプットし続けること」で、実践してみないと前に進みません。たとえ失敗しても、そこから得られる発見によって次のステップが明確になります。何から始めて良いかわからない場合は、ぜひ「神戸市中小企業DXお助け隊」に相談してみてください。お助け隊のアドバイザーは非常に幅広い知見を持っているため、最適な施策やツールを紹介してくれると思います。

神戸市モデル/中小企業DX推進チェックシート

※神戸市モデル/中小企業DX推進チェックシートを基に、神戸化成株式会社の取組を整理いたしました。実際の取組内容をヒントに、DX推進ポイントを踏まえながら、自社のDX推進にお役立ていただければ幸いです。

| 神戸化成株式会社 | ||

|---|---|---|

| 01 | ビジョン・ ビジネスモデルの策定 |

・働きやすい職場づくりを通じて安定的な事業成長を実現し、豊かな食生活の提供と食品業界の発展に貢献する。 |

| 02 | ビジョン達成のための 全体戦略の策定 |

・DXを業務改善の手段と位置づけ、積極的なトライアル&エラーで切れ目なく改善を続ける。 ・今後のAIシフトを見据え、AIドリブンの事業基盤を構築。 |

| 03 戦略の 推進 |

①組織の視点 | ・経営層の主導で導入するツールの選定や導入計画を推進する。 |

| ②人材育成・確保の視点 | ・ITリテラシーを高めるためのリスキリングの機会を提供し、スムーズなAIシフトを可能にする組織を育成。 | |

| ③デジタル技術の活用の視点 |

・営業活動の効果を最大化するマーケティングオートメーションの導入 ・基幹販売管理システムの構築によるバックオフィス業務の効率化 ・製品ラベル印刷のRPA化による作業時間の削減 ・製造記録のアプリへの移行によるペーパーレス化 ・AIを活用した仕様書の自動転記システムの開発 |

|

| ④サイバーセキュリティの視点 | ・経営者主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの改善・向上に取り組んでいる。 | |

| 04 | 成果指標の設定 | ・業務効率化に伴う労働時間などの削減効果を計測。 |

| 05 | 管理体制の構築 | ・経営層によるトップダウンの管理体制で、各部門の責任者と連携を図りながらDXを推進。 |

| 市内企業への好影響 | ・兵庫県中小企業家同友会での情報発信や相談への対応を通じて、積極的にDXのノウハウを共有 | |

【企業プロフィール】

神戸化成株式会社

本社所在地:神戸市灘区新在家南町4-4-15

代表者:村川 勝

創業:1978年

資本金:3000万円

従業員数:61名

事業内容:食品添加物の製造・販売、食品添加物輸入・加工販売

URL:https://kobeche.co.jp/