2025.3.27

薄利多売の事業に欠かせないのは

バックオフィスへの投資と経営者の率先

株式会社ヤマヨ山本商店

株式会社ヤマヨ山本商店

代表取締役社長 山本 哲士 氏

創業から100年、神戸を拠点に日配食品の卸売業を営んできたヤマヨ山本商店。豆腐を中心とした消費期限の短い食品を安定的に供給するノウハウとネットワークが強みだ。近年は小売業や飲食店への参入など多角化も進める同社だが、その陰でアナログな商習慣に起因する業務課題に悩まされてきた。この課題をどのように克服しているのか、代表の山本哲士氏に話を伺った。

電話とFAXによる注文がミスを誘発

ヤマヨ山本商店の歴史は、初代・山本与一氏が神戸で豆腐製造を始めた大正14年にさかのぼる。現在は神戸市中央卸売市場に拠点を構え、製造は行わずに卸販売を主力事業としている。飲食店や小売店、病院などの施設に販売するケースもあるが、メイン顧客となるのは、より幅広い食品を扱う総合卸業者だ。学校給食向けに、自治体や学校にも供給網を持つ。

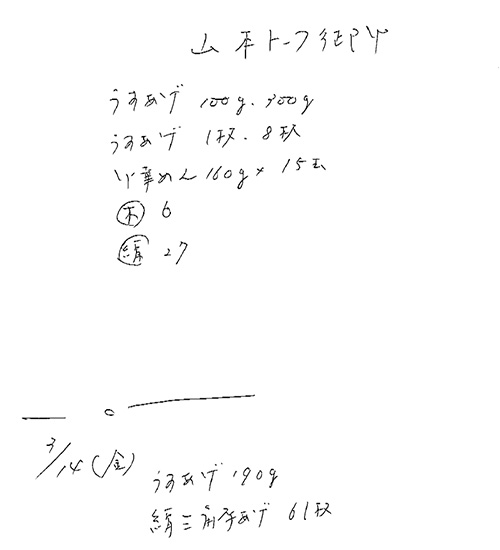

そんな同社の長年の悩みがアナログな発注形式。注文は得意先によって電話の場合もあればFAXの場合もある。それぞれが独自の品名で注文し、つきあいの長い得意先の場合は「いつもの」で済まされることもあるという。

「弊社では豆腐だけでも30種類ほど扱っているので、手書きや口頭での注文では正確に伝わらないこともあります。また電話だと『言った、言わない』、FAXだと『届いた、届いていない』といったトラブルにもつながり、注文の処理だけで多くの労力が失われていました。納品ミスに伴う再配達のコストも悩みの種でした」と山本氏は振り返る。

経営者仲間への相談が解決の糸口に

何とか状況を改善したいと悩んでいた山本氏に解決の糸口を与えてくれたのは、所属する兵庫県中小企業家同友会の経営者仲間だ。数年前、DXの進まない中小企業のリテラシー向上を目指し、同友会に「DX研究会」が発足。山本氏もそこで知識習得を図るが、自社に合った手段がわからず、経営者仲間に率直に相談したという。そこで紹介されたのが神戸市中小企業DXお助け隊の伴走支援だった。「正直、最初は私たちの課題をDXで解決できるとは思っていませんでした。でも専門アドバイザーから最適なITツールを紹介していただき、導入に向けてとんとん拍子に話が進んでいきました」。

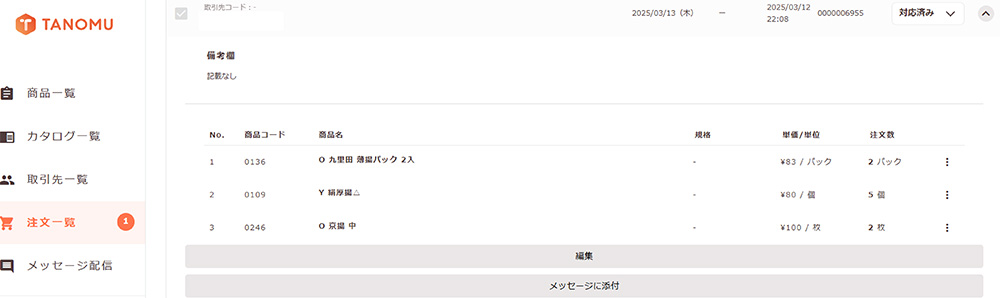

山本氏が紹介されたのは、複数の経路で届く受注内容を一括でデータ管理できる卸売り向けの受発注システムで、得意先はLINEから発注できる。まずは代表である山本氏が率先して使い方を覚え、IT導入補助金も活用しつつトップダウンで導入を進めていった。「明らかに業務を楽にしてくれるツールなので、導入にあたって社内の抵抗は特にありませんでした。ただ、お客様に発注方法の変更を依頼することがボトルネックになり、みんな案内するのをためらっていましたね」と山本氏。

この課題をクリアするため、まず導入のハードルが低い得意先をリストアップし、順次切り替えを依頼していった。毎回同じ商品を単品でリピート購入しているような得意先は、特に導入がスムーズだったという。現在、得意先の5割程度まで導入が広がったが、これを7割程度まで上げることを目標に切り替えを促している。

責任の所在が明確化し、業務負担も軽減

まだ5割程度の導入とはいえ、受発注のIT化は目に見える成果を生んでいる。このシステム経由で受けた注文については、間違いがほぼ発生しなくなった。当然、「言った、言わない」の問題も発生することはなく、FAXの見間違いも起こらない。そして、何より責任の所在が明確になったことが大きな成果だという。

「システム経由で来た注文を間違えたら、確実に私たちの責任です。これまではどちらに非があるのかわからないまま再配達に応じることもありましたが、システム経由であればその点も明確にした上で交渉ができます」。

さらに現場の負担軽減効果も生まれている。注文の処理にかかる作業が軽減されたことで、早朝に作業するスタッフの出勤時間が以前より1時間遅くなったという。LINE経由での重点商品の訴求が可能になるなど、販促に活用できるのも大きなメリットだ。

DXを「社長の仕事」として明確に定義

受発注システムの導入により、長年の課題を解決する糸口をつかんだヤマヨ山本商店。別事業として営む小売店と飲食店にもクラウドのPOSレジを導入し、店舗ごとの日次決算が可能になった。DXによる業務改善効果を実感した同社は、次なるDXに向けても着々と準備を進めている。

「弊社は卸なので、仕入先との取引もあります。ここでも従来は紙の伝票でやりとりしていたので、発注金額と請求金額に誤差が生じることがありました。現在は、仕入先への発注もシステム化する計画を進めています。会計ソフトをクラウド化し、経理・財務の管理も効率化する予定です」。

2016年に4代目として後を継いだ山本氏は、それまで大手の食品卸会社で業界知識を身に付けてきた。そこで学んだことのひとつが、バックオフィスに投資することの大切さだ。

「食品卸のような薄利多売のビジネスを回し続けるには、自動的に業務が進む仕組みが必要です。今の時代、スーパーやコンビニに行けば必ず食品が棚に並んでいますよね。でも、その“当たり前”を作り上げるために大手企業が裏でどれほど投資しているか、という視点は中小企業にも必要だと思います」

同社には、経営理念や社員の行動指針などを細かく記載した「経営指針書」がある。これは山本氏が兵庫県中小企業家同友会で学びながら作成したもので、年度ごとに更新され、社員に配付される。2025年度の指針書の「今期の目標達成に向けて社長が取り組むこと」という項目のひとつに明記されているのが「IT化の推進」だ。社員に配付する指針書の中に「社長の仕事」として明確に定義づけるこの姿勢が、DXを成功に導く秘訣といえるだろう。

アドバイス

DXのような新しい取り組みは、経営トップが率先して動かないと現場もなかなか動かないと思います。まずは社長が危機感を持ち、DXの必要性を認識することが不可欠です。ただ、DXは手段であって、もっとも大切なのは課題を解決することです。その手段としてDXが最適なのかどうかは精査する必要があると思います。

神戸市モデル/中小企業DX推進チェックシート

※神戸市モデル/中小企業DX推進チェックシートを基に、ヤマヨ山本商店の取組を整理いたしました。実際の取組内容をヒントに、DX推進ポイントを踏まえながら、自社のDX推進にお役立ていただければ幸いです。

| ヤマヨ山本商店 | ||

|---|---|---|

| 01 | ビジョン・ ビジネスモデルの策定 |

・「食品流通を通し、関わるすべての人々の期待値を超える商いを目指す」をスローガンに、売上・利益・待遇などを設定した10年ビジョンを策定。 ・10年ビジョン達成に向けた年度の事業方針として「強靭な会社へ!各店の収益力の向上!!」を掲げ、DXを重要な手段と位置付ける。 |

| 02 | ビジョン達成のための 全体戦略の策定 |

・バックオフィスのIT化のための投資を重点戦略と位置づけ、経営指針書にDXを「社長の仕事」と明確に定義する。 ・アナログな受発注フローをIT化することでミスや非効率な作業を削減し、業務改善につなげる |

| 03 戦略の 推進 |

①組織の視点 |

・経営トップの主導で導入するツールの選定や導入計画を推進する。 ・神戸市中小企業DXお助け隊の伴走支援を活用し、専門アドバイザーの助言も踏まえた取組を進めている。 |

| ②人材育成・確保の視点 |

・中小企業経営者団体が開催するDX研究会に社長が参加し、トップが率先して知見を高める。 ・社員の自主的な学びを支援するため、書籍代を会社が補助。 |

|

| ③デジタル技術の活用の視点 |

・複数の経路で届く受注内容を一括でデータ管理できる卸売り向けの受発注システムを導入。 ・小売店、飲食店も含め、クラウドPOSレジシステムを導入し、店舗ごとの日次決算を実現。 <今後の取組> ・仕入先への発注のシステム化を計画中。仕入発注もデジタル管理し、業務の省力化を目指す。 ・会計ソフトのクラウド化による経理・財務管理の効率化を図る予定。 ・バックオフィスのIT化を推進しつつ、各店の収益力向上の施策を検討。 |

|

| ④サイバーセキュリティの視点 | ・セキュリティソフトの入った業務管理用NASでデータをバックアップ。 | |

| 04 | 成果指標の設定 | ・納品ミスや、それに伴う再配達の数、労働時間などの削減効果を計測。 |

| 05 | 管理体制の構築 | ・社長によるトップダウンの管理体制で、各店舗の店長と連携を図りながらDXを推進。 |

| 市内企業への好影響 | ・得意先および仕入先へ受発注フローの変更を促すことで、DXの効果をサプライチェーン全体に浸透。 | |

【企業プロフィール】

株式会社ヤマヨ山本商店

本社所在地:神戸市長田区菅原通3丁目203-8

代表者:山本 哲士

創業:1925年(大正14年)

資本金:500万円

従業員数:社員6名・アルバイト22名

事業内容:豆腐・油揚等大豆加工品、その他の和日配商品の卸・小売販売

URL:https://yamayo-online.com/