2025.2.28

「DXは顧客と従業員の体験価値を高める手段」

改善活動と人材育成を両輪で回し続ける兵神装備

兵神装備株式会社

兵神装備株式会社

生産開発本部生産革新グループ ものづくりシステム開発チーム リーダー 村中 輝男 氏(左)

生産開発本部長 上席常務執行役員 中川 丈司 氏(中央)

生産開発本部 製造部 製造企画グループ 生産管理チーム 村里 理穂 氏(右)

産業用ポンプの開発・製造において業界をリードする兵神装備。主力製品「モーノポンプ」は粘度の高い液体から粉末にいたるまで、対象物を傷めずに移送できる強みを持ち、流体移送ポンプにおいてシェア90%以上を誇る。そんな同社で約20年前から始まったのが改善活動と人材育成の一体改革。これがどのようにデジタル改革へつながったのか、3人の中心人物、中川 丈司氏(生産開発本部長 上席常務執行役員)・村中 輝男氏(生産開発本部 生産革新グループ ものづくりシステム開発チーム リーダー)・村里 理穂氏(生産開発本部製造部 製造企画グループ 生産管理チーム)に伺った。

現場が自発的に業務改善に取り組む土壌づくり

兵神装備では、ここ10年ほどの間に生産管理システムの刷新、生産現場のペーパーレス化、RPAによる業務効率化など、さまざまなデジタル改革が進んできた。しかし、同社において「DX」自体を目的に何かを始めたことはない。

「弊社においてDXはあくまで企業活動の土台であり、顧客体験価値(CX)と従業員体験価値(EX)を実現する手段でしかない」と中川氏は語る。

この言葉の意図するところは何か。約20年前に始まった「5S活動」にそのヒントがある。

2004年、当時、グループ長であった中川氏は、新部署の立ち上げに際し「雑然とした現場を変えたい」という思いを持っていた。そこで打ち出したのが5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の徹底に向けた意識改善活動である「5S活動」だ。現場を少人数のチームに分け、それぞれが5Sにつながるテーマを選定して自主的に取り組む。当初は成形加工と機械加工の部署のみで始まったが、その後の現場の改善ぶりを見て他部署も積極的に参加するようになった。これは現在も続いており、滋賀事業所では200人以上の社員が26のチームに分かれて活動している。

また、チームの作業環境や効率をより高めるための改善テーマをチームで決定し、5S活動と並行してその達成に向けて計画的に活動する「B-Up活動」も導入。日々、自発的に業務改善を考える風土を作ることで社員一人ひとりの問題意識が向上していった。現在は前期・後期それぞれの期末に取り組み事例を共有する「活動報告会」、年末にはすぐれた取り組みを表彰する「5Sコンクール」を実施し、活動のさらなる定着を図っている

2006年には、新たな取り組みとして「Will-Up活動」を開始。これはトヨタ生産方式(TPS)を参考に、業務フローの見直しも含めた改善を現場が自ら計画し、実行に移すというもの。トヨタOBに指導を依頼し、各社員が当事者意識と責任感を持って業務改善に取り組む土壌を築いていった。実際にこの活動の成果として、ポンプ組立工程の標準的な製造リードタイムが4日から1日に短縮したという。

「この活動を行ったことで、各社員がリーダーシップを発揮できる人材に育ってくれたのも成果のひとつです」と中川氏は振り返る。

活動の成果を実感した生産管理システム刷新

種々の業務改善活動が定着した2011年、同社は現場を悩ませていた大きな課題の解消に着手する。

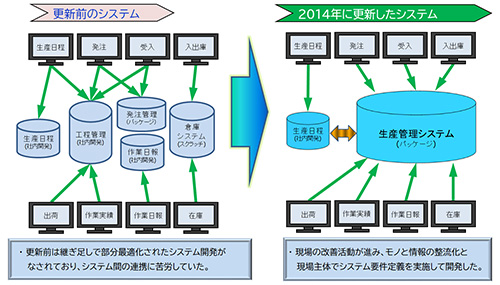

生産管理システムの刷新だ。それまで「業務ごとにシステムがバラバラで連携できない」という、多くの企業に見られる悩みを抱えていた。ここで真価を発揮したのがWill-Up活動だ。システムの仕様を固めるにあたり、各チームのリーダーが現場から課題を抽出していったが、改善意識を高めてきたことが奏功し、非常に精度の高い情報が集まったという。情報システムを管轄する部署も存在していたが、システム開発にあたっては各現場の社員がベンダーとの折衝に参加し、実務とのミスマッチを回避。システムは2014年に完成し、ほぼすべての生産業務を一元管理できるようになったことで、さらなる業務効率化を達成した。

紙も作業時間もペーパーレス化で大幅削減

2020年、同社はさらに大きな課題解決として製造指示書のペーパーレス化に着手。製造指示書とは製造の工程ごとに必要な情報をまとめたファイルで、進捗に合わせて担当者の手から手へ渡り歩く。そのため仕様が変更になるたびにファイルを持った人を探し回る必要があった。また、チェック漏れや記入ミスが起こるのも紙帳票の宿命だ。ペーパーレス化の話は何度も出ていたが、その複雑さから頓挫するのが常だった。

プロジェクト責任者として白羽の矢が立ったのが、村里氏。製造の現場と、指示書を発行する事務的な立場の両方を経験していたのが決め手だ。村里氏は複数の部署から横断的に要望を吸い上げ、デジタル帳票に盛り込む機能と項目を検討。そして導入時に発生する課題をシミュレーションし、さらに改善を講じた。この一連の流れを繰り返し、1年半かけてデジタル化にこぎつけた。当時を振り返り村中氏は「社員それぞれが自分の業務に対して常に課題意識を持っていたことで、予想よりもスムーズに移行できたと思います」と語る。

ペーパーレス化により製造指示書はタブレットに収まり、変更があれば即座に共有できるようになった。必須の入力項目が抜けていれば次のステップに進めないため、チェック漏れも確実に防げる。結果的に年間5,800時間以上の作業時間軽減と、17万枚の紙の削減につながった。ただ、プロジェクトの成功を一番よく表しているのは「以前の状態には絶対に戻れない」という現場の声だ。

達成感と自信がさらなる改善活動につながる

同じ2020年、もうひとつの新たな挑戦が始まった。定型的な業務をロボットで自動化するRPAの推進だ。プログラミングの知識がなくてもタスクを組めるサービスを導入し、情報システム部と製造部で活用を進めていった。現在では、製造部だけで170本のタスクが自動化され、年間2,100時間を超える作業時間の削減効果につながっている。この取り組みには、業務のさらなる効率化に加え、デジタル人材の育成という大きな目的がある。現場の社員が自主的にRPAツールの使い方を学び、現場主導で作業の自動化を推進。これが「システム担当者に頼らなくても自動化できた」という達成感と自信につながり、さらなるスキルアップへの意欲につながっているのだ。

この例からも見て取れるが、同社の取り組みの根底には「改善活動と人材育成は両輪」という考えがある。「私たちはDXで失敗したことがない」と自信を持って語る中川氏の言葉は、個々の社員が当事者意識を持ち、自主的な改善を通じて成長し続ける風土こそがDX成功のカギであることを物語っている。

「業務改善は無限に続くため、着地点はありませんが、今後も生産性を向上し、働きがいのある職場づくりにつながるDXに取り組んでいきたいですね。そして、社員一人ひとりが自分らしい充実した人生を送れるよう願っています」と締めくくった。

アドバイス

何事も一人で成し遂げるのは難しいものです。そのため、まずは少しずつ周囲を巻き込みながら結果を出し、徐々に大きな変化を生み出していくことが重要です。また、プロジェクトが複数の部署にまたがる場合には、所属長に頼んでつなぎ役をお願いすることも効果的です。トップダウンで協力を仰ぐことで、スムーズに進行することが多く、より良い結果を引き出せるでしょう。

神戸市モデル/中小企業DX推進チェックシート

※神戸市モデル/中小企業DX推進チェックシートを基に、兵神装備株式会社の取組を整理いたしました。実際の取組内容をヒントに、DX推進ポイントを踏まえながら、自社のDX推進にお役立ていただければ幸いです。

| 兵神装備株式会社 | ||

|---|---|---|

| 01 | ビジョン・ ビジネスモデルの策定 |

・DXを手段として活用し、顧客体験価値(CX)および従業員体験価値(EX)の向上を目指す。 ・改善活動と人材育成を両輪とし、一人ひとりが問題解決を通じて経営に参加できる、働きがいのある職場環境を構築する。 |

| 02 | ビジョン達成のための 全体戦略の策定 |

・現場の改善活動の一環として、デジタル技術を活用し業務効率化を推進する。 ・繰り返し作業が多い単純業務は、現場主導で自動化を推進し、デジタル人材の育成につなげる。 |

| 03 戦略の 推進 |

①組織の視点 | ・デジタル技術を含めた業務改善提案制度を設け、現場主体で推進する体制を整備。 |

| ②人材育成・確保の視点 |

・「5S活動」「B-Up活動」「Will Up活動」などの業務改善活動を通じて、現場社員の責任感と問題意識を向上させる。 ・各活動は年2回の報告会で発表し、社内表彰を通じて社内文化として定着。 ・現場社員が自主的にRPAツールの使い方を学ぶ機会を提供し、講習会や定例会合を定期的に実施。 ・現場主導での作業自動化を促進し、デジタル人材の育成を強化。 |

|

| ③デジタル技術の活用の視点 |

・生産、発注、受入、入出庫などの工程を統合する生産管理システムを現場主体で開発し、業務の一元管理を実現。 ・製造指示書のペーパーレス化を実施し、各現場社員がタブレットで情報を確認できる環境を構築。 ・定型業務のロボット自動化(RPA)を推進し、業務の効率化を促進。 (全社的に競争力強化、新たな価値を生む取り組みとして) ・デジタル活用による競争力強化、新たな価値を生む取り組みとして、「C2-Connect(https://heishin.jp/c2-connect/)」という当社の製品と周辺設備を見守るIoTシステムを開発・販売。 |

|

| ④サイバーセキュリティの視点 | ・情報システム部が定期的なメンテナンスと更新を実施し、安全性を確保。 | |

| 04 | 成果指標の設定 |

・定量的・定性的な指標を設定し、費用対効果を確認。 ・定量的な回収が難しい場合でも、定性面や品質面、働き方への効果を評価し、必要な施策を導入。 |

| 05 | 管理体制の構築 | ・全社的に業務改善の手段としてDXの重要性を理解し、現場の意見を踏まえた取り組みを推進。 |

| 市内企業への好影響 | ・顧客や地域の教育機関に工場を開放し、積極的にノウハウを共有。 | |

【企業プロフィール】

兵神装備株式会社

本社所在地:神戸市兵庫区御崎本町1-1-54

代表者:市田邦洋

創業:1968年1月

資本金:9,950万円

従業員数:486名(2025年1月時点)

事業内容:産業用ポンプ及び周辺機器の製造・販売

URL:https://www.heishin.jp/